Notre organisation

Epicentre dispose de 3 centres de recherche – Paris (France), Mbarara (Ouganda) et Maradi (Niger), d’équipes d’épidémiologistes sur le terrain – Mali, RDC, Malawi, Tchad, Soudan du Sud, Niger, Ouganda – d’équipes délocalisées à New-York, Dubaï, Dakar, Genève, Bruxelles, Londres, Le Cap, d’un département de Recherche et d’un département Epidémiologie d’Intervention et Formation.

Conseil d'Administration

L'association Epicentre dispose d’un Conseil d’Administration (CA) de dix membres : quatre membres de MSF-France, un membre de MSF-Suisse, un membre de MSF WaCA (Afrique de l’Ouest et Centrale) et quatre experts élus, y compris la Présidente du Conseil d’administration.

Le CA reçoit les rapports d’activité des différents responsables d’Epicentre. Il se réunit au moins deux fois par an ; il définit la politique générale d'Epicentre, suit sa mise en place opérationnelle et approuve le budget.

Présidente

- Maryline BONNET – Médecin épidémiologiste

Vice-Président

- Fred EBOKO - Directeur de Recherche IRD, Politiste et sociologue

Trésorier

- Yap BOUM II *** - Biologiste (intérim)

Membres

- Isabelle DEFOURNY * - Médecin et Présidente de MSF France

- Ange BEKE * - Médecin

- Frédérique DROGOUL * - Médecin

- Loick BARRIQUAND* - Directeur de services médicosociaux

- Lisa MERZAGHI ** - Infirmière et cheffe de projet

- Yap BOUM II *** - Biologiste

- Mehul DHORDA - Biologiste

*Délégué(e) par le CA de MSF France

**Déléguée par le CA de MSF Suisse

*** Délégué par le CA de MSF WaCA (MSF Afrique de l’Ouest et Centrale)

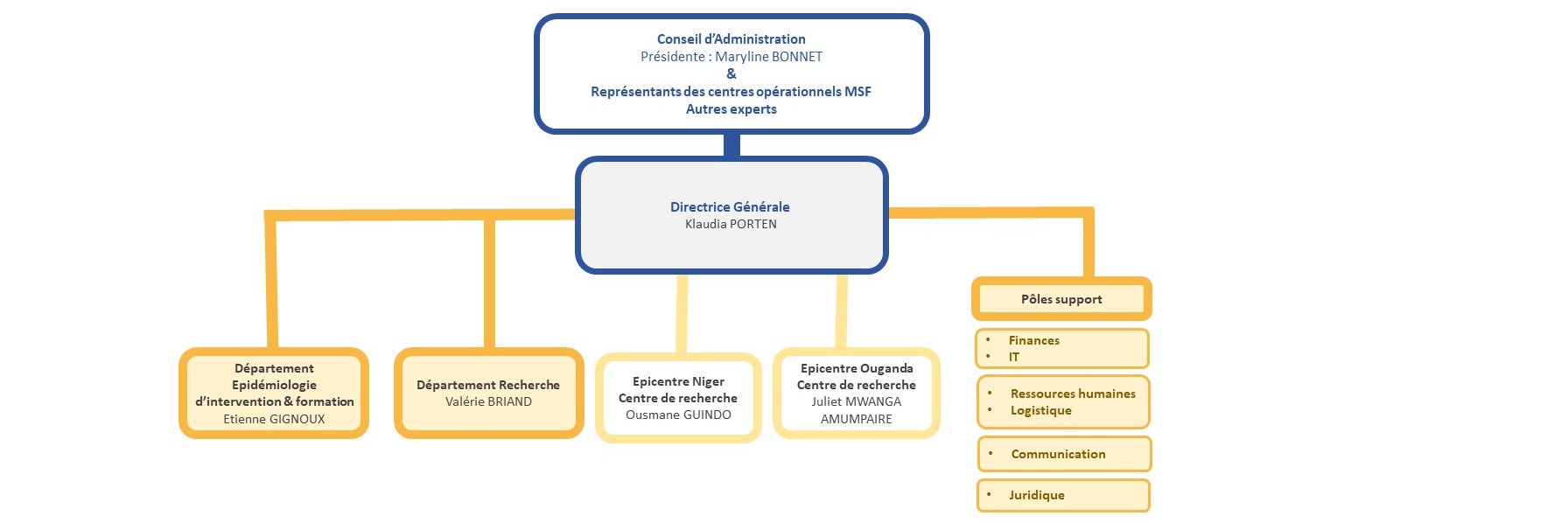

Direction

La direction exécutive d’Epicentre est composée de la directrice générale, Klaudia Porten, de la directrice du département de recherche, Valérie Briand, et le directeur du département Epidémiologie d’Intervention et Formation, Etienne Gignoux. La direction et les équipes administratives sont à Paris. Les activités de recherche sont développées et pilotées principalement de Paris (France), Maradi (Niger), et Mbarara (Ouganda) mais également de façon décentralisée de Bruxelles, Genève, Londres, New York, Cape Town, Dakar et Dubaï.

Financement

Epicentre est essentiellement financé (environ 2/3) par des fonds collectés par MSF. Epicentre bénéficie également d’autres sources de financement pour des projets suivis ou menés par l’association. Ces sources sont notamment : l’Agence nationale de recherche contre le sida et les hépatites, l’initiative Médicaments contre les maladies négligées (DNDi), London School of Hygiene and Tropical Medicine, Child Investment Fund Foundation, Wellcome, CEPI...

Lors des deux derniers exercices, le budget annuel d’Epicentre a dépassé 16 millions d’Euros.

Diversité, équité, inclusion : Genre

La réussite des projets d'Epicentre repose sur la diversité des professionnels aux compétences complémentaires. Au fur et à mesure que de nouveaux défis se présentent, Epicentre évolue en intégrant de nouveaux profils. Cette diversité de talents est une réalité dans tous les pays où Epicentre est présent. Elle se reflète également dans la représentation des femmes et des hommes au sein d'Epicentre. Chez Epicentre, nous sommes engagés pour identifier et corriger les obstacles systémiques à l'égalité professionnelle des genres. Nous portons cette démarche au sein de nos trois centres en l’adaptant au contexte et en mettant en place des actions concrètes pour assurer cette égalité des chances.

Index égalité Femmes-Hommes

La diversité de talents se traduit aussi dans la représentation femmes/hommes au sein d’Epicentre qui veille à la mixité professionnelle et continue à s’inscrire dans une démarche d’égalité professionnelle.

Epicentre a obtenu un score de 89 points sur 100 à l’index français Egalité Femmes/Hommes en 2024 pour son personnel sous contrat français.

Pour en savoir plus

Cet index évalue l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des sociétés sous la forme d’une note globale sur 100 points, que chaque entreprise calcule à partir des 4 indicateurs suivants :

- Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes : 34 points obtenus/40

- Ecart dans la proportion de femmes et d’hommes ayant eu une augmentation de salaire : 35 points obtenus/35

- Pourcentage de salariées ayant eu une augmentation de salaire à leur retour de congé maternité : 15 points obtenus/15

- Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations : 5 points obtenus/10 (sur-représentation féminine)

En deçà du seuil de 75 points, l’entreprise doit définir et mettre en œuvre des mesures correctives dans un délai de trois ans.